家を選ぶとき、耐震性や立地だけでなく、

「もしものとき、誰がそばにいるか」も、大切な基準になってきています。

南海トラフや首都直下地震、集中豪雨や水害など、私たちの暮らしの中に“災害リスク”が常にある時代。

建物の性能だけでなく、「その街にどんな人たちが暮らしているのか?」という視点が、これまで以上に重要になってきました。

今回は、したまちリノベが大切にしている“地域力”の話をしたいと思います。

災害リスクが気になる時代。「どこで暮らすか」が問われている

最近、家探しの相談の中でも、「災害に強い場所がいい」「ハザードマップが気になる」という声をよく聞くようになりました。

それもそのはず。

日本ではこの数年、地震・台風・大雨といった災害が頻発し、「安心して暮らせる街」に対する意識が確実に高まっています。

もちろん、耐震性や地盤、標高、ハザード情報などの“ハード面”はとても大事です。

でも私たちは、それと同じくらい、“ソフト面”=人と人の関係性も重視したいと考えています。

“助け合えるまち”は、災害にも強い

昔ながらの下町には、ご近所付き合いや商店街の顔見知り、町内会のネットワークなど、

普段は気にも留めないけれど、いざというときに本当に頼りになる“ゆるやかなつながり”があります。

たとえば──

・地震直後に、近所のおじさんが「大丈夫か?」と声をかけてくれる

・マンションの掲示板に、避難所の情報がすぐに貼り出される

・町内会経由で、物資の配布や支援情報が早く回ってくる

・「困ってる人いない?」と、さりげなく気にかけてくれる人がいる

こうした“小さな助け合い”が、実は災害時には大きな支えになるんです。

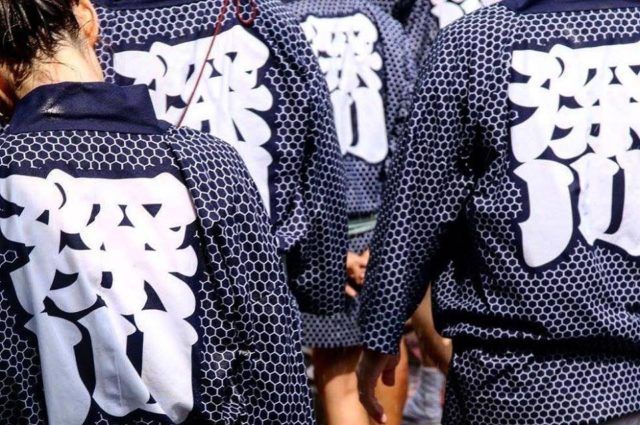

下町エリアに今も残る、“顔の見える関係性”

したまちエリアでは、今も町内の掲示板やお祭り、子ども会や防災訓練などを通じて、

ご近所同士のコミュニケーションが自然と生まれています。

もちろん、密すぎる関係は好まれない時代です。

でも、「困ったときは声がかけられる」「何となく顔は知っている」

──この“ちょうどいい距離感”こそ、現代の共助に必要なものだと思います。

中古マンションを購入して、グランドピアノ搬入の件で理事長さんに挨拶しに行ったら、ちょうどマンション内の中庭でマンションコミュニティのイベントがあって、「その場で住人の方々に了解を取ってくれた」なんて話もありました。

こういうエピソードが、下町の強さなんだと実感します。

タワマンや再開発エリアとの違い

タワーマンションや大規模再開発エリアは、最新の建物や利便性が魅力です。

でも、災害時にエレベーターが止まり、高層階で孤立したり、マンション内に知り合いがいないことで情報が得られず不安になったという話も多く聞きます。

便利な場所ほど、「つながりにくさ」や「孤立のしやすさ」が潜んでいるのも事実。

その点、したまちは、“古くても強い”まちです。

暮らしが根づいているから、自然と人の流れも残っている。

それが、安心感につながっています。

したまちリノベが考える、“安心して暮らせる街”とは?

私たちしたまちリノベでは、物件を紹介する際、ハザードマップや耐震基準の確認は当然行います。

でも、それと同じくらい、「地域の雰囲気」や「住んでいる人たちの表情」も気にしています。

・エントランスが清潔に保たれている

・ゴミ置き場がきちんと使われている

・管理人さんがいて、住民と挨拶している

──そうした風景にこそ、“この街は大丈夫”という安心を感じます。

安心できる住まいは、建物の中だけじゃなく、街全体が育ててくれるもの。

災害に強い家づくりは、街づくりからはじまっているのかもしれません。

リフォーム不動産近くの木更木橋からの風景

まとめ:「誰かがそばにいてくれる」──それが、本当の安心かもしれません

顔も知らない人に囲まれて暮らすより、

「何かあったら、きっと誰かが気づいてくれる」

そんな暮らしの方が、よっぽど強くて、あたたかい。

家を選ぶというのは、街のあり方を選ぶことでもあります。

災害に強く、日常にも優しい下町の暮らし──

それが、これからの“安心のスタンダード”になっていく気がしています。

著者紹介

柴田 光治

株式会社トラストリー代表取締役/リフォーム不動産深川studio代表

宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター

災害後に地域がどう機能するかまで含めて、暮らしの安心を考える視点で住まい提案を行っています。

無料相談はこちら

「安心して暮らせる場所を探している」

「家の耐震や地域のことも含めて相談したい」

そんな方は、“したまちリノベ無料相談”をご活用ください。

👉リフォーム不動産深川studioに 無料相談してみる

👉 したまちリノベとは?

次回予告

次回は、シリーズのまとめとして

「したまちリノベで叶える、これからの暮らしのカタチ」についてお届けします。

コメント